Лимфаденопатия молочной железы относится к заболеваниям, характерной чертой которых является увеличением лимфоузлов. Поскольку в организме человека имеется более 500 лимфатических узлов, в современной медицине рекомендовано разделить их воспаление на локализованные и генерализованные.

Локализованные воспаления лимфатических узлов встречаются в 70% случаев, а возникновение онкологической патологии при воспалении в молочной железе (внутригрудная лимфаденопатия) диагностируется у 5 — 7% пациенток.

При развитии патологических процессов в системе сбора лимфы в груди у женщины характерными являются увеличение и болезненность лимфатических узлов непосредственно в области молочной железы и внутри нее. Для того, чтобы ориентироваться в данном патологическом процессе, необходимо представлять себе анатомию кровоснабжения и протоков лимфы в грудных железах пациентки и прилегающих участках.

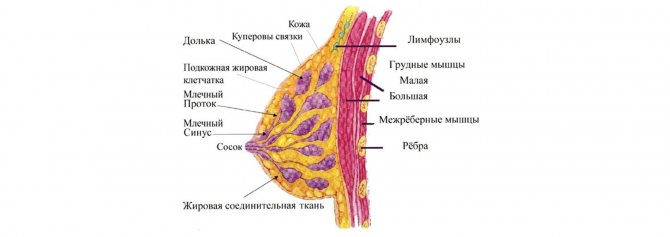

Строение лимфатической системы молочной железы

Женская грудь преимущественно состоит из жировой, соединительной и железистой ткани. Основная ее часть крепится к большой грудной мышце и частично – к передней зубчатой. За счет связки с тканями рыхлой клетчатки орган легко смещается.

Строение молочных желез

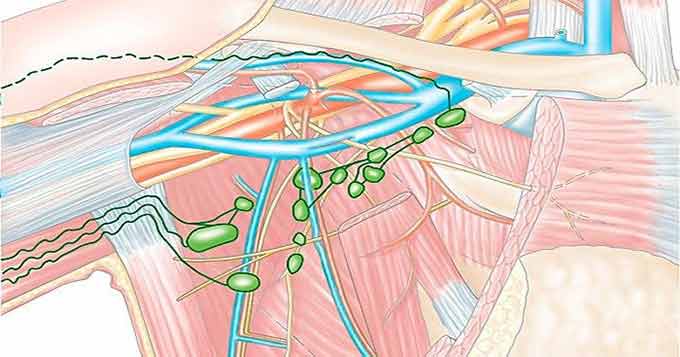

Важная анатомическая часть грудных желез – лимфатические узлы. Они сообщаются друг с другом. Их количество разное у каждой женщины. Большая часть протоков находится рядом с подмышками и ключицами.

Лимфатические сосуды, расположенные в молочных железах, пронизывают их и следуют к лимфоузлам ретромаммарного пространства (находится в задней части органа близ грудной мышцы). Затем узлы проходят через большую грудную мышцу и перетекают в межпекторальные узлы. Именно из них лимфа отходит в центральные узлы, расположенные в подмышках.

Некоторые лимфатические сосуды пересекают и малую мышцу груди, а оттуда переходят к парастернальным узлам.

Лимфатические ткани незамедлительно откликаются на патологические изменения в молочных железах, реагируют на проникновение чужеродных агентов, воспаления. Часто их увеличение – первый признак заболеваний груди.

Методы визуализации интрамаммарных лимфатических узлов

Основой диагностики патологий интрамаммарных лимфатических узлов является их визуализация. Наиболее доступный метод – ультразвуковое исследование, которое базируется на различном отбывании звуковых волн высокой частоты тканями человека. Это рутинный метод диагностики показан всем пациенткам с подозрением на заболевание молочной железы.

Также его включают в программы скрининга патологий груди, начиная с 35-летнего возраста женщины. С помощью УЗИ можно установить размеры отдельных лимфатических узлов, а также признаки их воспаления.

В сомнительных случаях назначают КТ или МРТ грудных желез.

Анатомия и функции

Лимфоузлы имеют бобовидную форму. Они покрыты капсулой, а внутри состоят из коркового и мозгового слоя. Сами узлы разделены на дольки, между которыми находятся щели – сквозь них протекает лимфа.

Лимфоузлы выполняют важную роль в регуляции иммунной системы. Они:

- очищают лимфу от инфекций, токсинов, раковых клеток;

- предотвращают проникновение микробов, бактерий, грибков и вирусов в органы;

- регулируют ток лимфы.

Эти функции выполняют все группы лимфоузлов грудных желез: парамаммарные, аксиллярные, ключичные, парастернальные.

Парамаммарные

Парамаммарные лимфоузлы относятся к т.н. узлам первого этапа. Они находятся на наружном крае большой грудной мышцы.

Парамаммарные лимфоузлы – основные узлы первого этапа. Сосуды, выходящие из них, соединяются с аксиллярными узлами.

Регионарные

Представлены тремя группами.

- Подмышечными. Их также называют аксиллярными – по аналогии со вторым обозначением подмышечной области. Также их кодируют под термином интраммарные.

- Ключичными. Относятся к узлам первого этапа и входят в верхние квадранты груди.

- Парастернальными. Находятся вдоль внутренней грудной артерии, в промежутке между 1-м и 7-м ребром. Наибольшее их количество расположено в пределах 2-4 межреберных промежутков. Принадлежат к группе узлов первого этапа оттока от груди.

Аксиллярные лимфоузлы находятся по всей молочной железе вдоль сосудов. Они соединяются парамаммарной системой. Это самая большая группа – количество узлов варьируется у разных женщин от 15 до 45.

Существует несколько классификаций подмышечных лимфоузлов. Наиболее понятное выделение интрамаммарных узлов по уровню локализации. Так, есть:

- нижние подмышечные узлы – находятся у боковой границы малой грудной мышцы;

- средние – расположены между латеральным и медиальным краем малой грудной мышцы;

- апикальные – размещены в центре по отношению к краю малой грудной мышцы.

Наибольшая нагрузка приходится на аксиллярные лимфоузлы. Они регулируют отток лимфатической жидкости из грудных сосудов в общие лимфатические протоки. Поэтому подмышечные регионарные узлы воспаляются и увеличиваются чаще всего.

Что нужно знать про ИЛУ

Что такое интрамаммарный лимфоузел молочной железы и о чем говорит его обнаружение во время прохождения обследования бюста? Такие лимфатические узлы называются аксиллярным (подмышечными), они имеются у каждой женщины.

Они являются частью периферической лимфатической структуры, которые вместе с жировой, железистой и соединительной тканью образуют женскую грудь.

Место расположения – по соседству с подмышечной ямочкой в верхнем наружном квадранте МЖ. Имеют бобовидную либо веретенообразную форму. Могут присутствовать автономно или создавать группы рядом с лимфатическими сосудами.

Какую функцию выполняют лимфоузлы в организме:

- Пролиферация и образование лимфоцитов – клеток иммунной системы.

- Фильтруют лимфатическую жидкость.

- Осуществляют отток лимфатической субстанции от других тканей молочных желез в другие лимфоузлы.

- Принимают непосредственное участие в иммунной защите организма против бактерий, вирусов и грибков.

- Не допускают распространения злокачественных клеток и инфекции.

В нормальном состоянии размер узла не превышает 2-2,20 мм и никак не визуализируется:

- Не прощупывается.

- Не обнаруживается УЗИ.

- Не выявляется рентгенологически.

В той ситуации, когда интрамаммарный лимфоузел выявляется каким-либо диагностическим методом, то это указывает на его воспаление, что в свою очередь является признаком какого-то заболевания в груди.

Во время проведения маммографии на снимке отмечается лишь незначительная тень округлой формы, имеющая в центральной части легкое просветление (сосредоточение жировых клеток).

Увеличение лимфоузлов

Когда лимфатические узлы увеличиваются – говорят о лимфаденопатии, а при воспалении – о лимфадените. Иногда под этими терминами объединяют одно состояние, сопровождающееся:

- дискомфортом;

- болезненной пальпацией;

- неприятными ощущениями при движении, поворотах, напряжении мышц грудных мышц.

Лимфаденопатия или лимфаденит – не самостоятельные заболевания. Это синдромы, которые указывает на патологические процессы в области груди: мастит, рак, мастопатию и пр. При первых признаках увеличения лимфоузлов необходимо обследование у врача.

Чем опасно воспаление лимфоузла

Увеличение лимфоузлов (лимфаденопатия) всегда является симптомом и следствием какого-либо заболевания. Поэтому степень опасности для здоровья будет зависеть от того, чем женщина больна. Причин может быть несколько (в том числе и угрожающих жизни), но в любом случае оставлять без внимания увеличение интрамаммарного лимфоузла нельзя – нужно пройти клинико-лабораторное обследование, чтобы выяснить причину.

Чаще всего узел уменьшается самостоятельно после лечения заболевания, вызвавшего его воспаление.

Основные причины воспаления

Лимфаденопатия сопровождается увеличением одного или нескольких лимфоузлов сразу. Иногда отмечается двухсторонний лимфаденит узлов.

Первыми увеличиваются подмышечные лимфатические узлы молочных желез – через них происходит отток лимфоидной жидкости. Затем воспаление затрагивает подключичные узлы, а после – парастернальные.

Выделяют 5 главных факторов лимфаденопатии:

- Мастопатия. Под этим названием кодируют целую группу доброкачественных опухолей или кист. Проявляется циклично – аксиллярные лимфатические узлы увеличиваются за несколько дней до менструации, присоединяется боль, отечность. Уплотнения выраженные, их можно прощупать самостоятельно. Иногда возникает слабость, быстрая утомляемость.

- Мастит. Заболевание инфекционной природы. Обычно возникает у женщин при вскармливании ребенка – патологические агенты проникают через повреждения, возникающие при сосании. Однако мастит также диагностируют у нерожавших девушек на фоне плохой гигиены.

- Инфекции. Любые инфекционные процессы сопровождаются лимфаденопатией и лимфаденитом регионарных узлов.

- Онкология. Самая опасная группа патологий. К ней относится лимфома, рак груди, злокачественные опухоли. Главный признак – поражение всех лимфоузлов в области органов средостения. Метастазы часто располагаются в интраммарных узлах – их удаляют, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

- Туберкулез. При увеличении лимфатических узлов в зоне груди обязательно назначают флюорографию и туберкулиновые пробы. Часто лимфаденопатия – первый симптом поражения палочкой Коха. Он нередко проявляется задолго до кашля, кровохаркания, постоянной субфебрильной температуры и других характерных признаков.

Не стоит паниковать при незначительном увеличении и уплотнении лимфоузлов молочных желез перед менструацией. В большинстве случаев – это нормальное состояние, связанное с изменением гормонального фона перед месячными. Однако проконсультироваться с врачом не помешает.

Методы диагностирования

Врач-маммолог визуально осмотрит грудь и направит на дополнительные обследования для постановки правильного заключения. Результаты общего анализа мочи и крови могут указать на повышенный уровень СОЭ и лейкоцитов, что говорит о воспалительном процессе в организме. Если природа заболевания кроется не в инфекции, то установить диагноз помогут современные методы исследования:

- МРТ. Выявляет малейшие изменения в лимфатической системе и груди, что позволит отличить мастопатию от опухолевых образований (как доброкачественных, так и злокачественных).

- Маммография. Обнаруживает патологии в груди на ранних стадиях, поэтому считается одной из самых достоверных методик. Среди противопоказаний к проведению специалисты отмечают период лактации и беременность в любом триместре.

- Аксиллография. К методу прибегают для определения метастаз при диагностированном раке груди.

- УЗИ. Выявляет малейшие изменения в структуре и тканях молочных желез. Исследование информативно даже при наличии имплантов. Пальпирование и визуальный осмотр не способны определить разрыв силикона. Специалисты рекомендуют пройти МРТ при подозрении на нарушение целостности импланта.

Злокачественные опухоли обнаруживаются только после проведения биопсии, поэтому перечисленные методики являются начальным этапом. Наиболее информативным периодом обследования считается 5-12 день менструального цикла. При наступлении климакса и отсутствии месячных особых рекомендаций нет.

Симптоматика лимфаденопатии

Увеличение и воспаление лимфатических узлов сопровождается следующими симптомами:

- бугорком под кожей если поражены крупные узлы, локализирующиеся поверхностно;

- покраснением;

- проявлениями общей интоксикации;

- учащением или нарушением сердечного ритма;

- ночной потливостью;

- увеличением селезенки и печени;

- нарушением аппетита и сна.

Выраженность признаков зависит от степени тяжести лимфаденопатии. При появлении первых симптомов необходимо обратиться к терапевту или маммологу. Врачи сначала проведут физикальный осмотр, в ходе которого обнаружатся изменения со стороны лимфоузлов:

- затрудненный отток лимфатической жидкости;

- болезненность при пальпации;

- асимметрия, увеличенная подвижность, мягкость лимфатических узлов.

Для подтверждения диагноза и уточнения природы заболевания назначают дальнейшее обследование.

Лечебная стратегия и тактика

Лечение вторичных очагов опухоли зависит от общего состояния пациентки, тяжести процесса, локации метастазов и их количества.

Условно лечебные процессы делят на 3 группы:

- Прицельное локальное лечение – направлено на подавление, уничтожение злокачественного узла.

- Системное лечение – направлено на уничтожение мутировавших клеток, которые предположительно покинули вторичное новообразование.

- Паллиативная помощь и адекватное обезболивание.

Местное лечение включает в себя хирургическое вмешательство, там, где это возможно, курс стероидных препаратов, лучевую и химиотерапию. При метастазах в легких проводят пунктирование для удаления жидкости из плевральной полости, в головном мозге – показано шунтирование, в печени – частичная резекция органа.

Общесистемные методики – это использование агрессивных препаратов химиотерапии, облучение вторичных очагов опухоли. Назначают иммуностимулирующие лекарственные средства. Гормональные средства показаны при локации метастаза в позвоночнике. Уничтожать вторичные очаги опухоли следует максимально быстро, поэтому приходится применять агрессивное лечение комплексно.

При множественных метастазах в разных органах – на коже, в печение, костной системе – показана массивная радиотерапия и использование агрессивных лекарственных средств. Хирургическое вмешательство в этом случае не проводится.

Паллиативная терапия направлена на обезболивание и обеспечение пожизненной медикаментозной помощи.

Диагностика воспалительного процесса

После первичного осмотра и сбора анамнеза переходят к аппаратным методам диагностики лимфаденопатии. Проводят:

- ультразвуковое обследование – самый доступный и распространенный метод, позволяет точно установить вид заболевания грудных желез;

- рентген – позволяет определить патологию по участкам затемнения на снимках, возможна рентгенография в нестандартных проекциях или с контрастом;

- компьютерную томографию – показана при раке для оценки распространенности онкологического процесса и выявления метастазов;

- маммографию – обнаруживает пораженные участки, степень распространения патологического процесса;

- биопсию – проводят для подтверждения/опровержения раковых опухолей;

- цитологическое исследование – назначают при онкологии, для уточнения характера распространения заболевания;

- термографию – датчики инфракрасного излучения отображают выраженность биологических термопроцессов на разных участках груди;

- магнитно-резонансную томографию – используют вкупе с другими методами обследования, самостоятельно малоинформативна;

- радионуклидное исследование – еще один дополнительный способ диагностики, определяет стадию онкологического процесса, а также эффективность противораковой терапии;

- аксиллографию – отображает полную картину поражения лимфоузлов;

- дуктографию – назначают, если в дополнении к воспалению появились патологические выделения из сосков;

- пневмокистографию – при обнаружении кисты из нее берут пункцию, что позволяет установить размер и характер образования.

Какие симптомы должны насторожить

Основным признаком воспалительного процесса является уплотнение диаметром 15 мм в области подмышечной впадины. На начальной стадии патологические изменения можно визуально заметить при проведении УЗИ или рентгеноскопии. Общая симптоматика сохраняется до полного выздоровления:

- усиленное потоотделение во время сна;

- вялость и апатия;

- дискомфорт и болевые ощущения при пальпации верхнего отдела молочной железы.

Врач сможет поставить предварительный диагноз по характерным признакам, если они сопровождаются увеличением интрамаммарного лимфатического узла. При онкологии к общим симптомам присоединяются:

- Деформация груди. Поверхность кожи становится неровной, бугристой, образуются вмятины.

- Выделения из соска. При пальпации выходит кровянистая и мутная жидкость, чего в норме быть не должно.

- Резкое снижение массы тела за короткий промежуток времени без соблюдения каких-либо диет.

- Ареола вокруг соска меняет цвет.

- Отек лимфатических узлов может сохраняться до месяца.

- При пальпации не возникает боли или дискомфорта, при этом узлы малоподвижные и твердые на ощупь.

Из-за гормональных нарушений развивается мастопатия, вследствие чего воспаляются интрамаммарные лимфоузлы:

- При надавливании на сосок выходит несколько капель прозрачной или мутной жидкости.

- Пальпация выявляет несколько увеличенных узлов в подмышечной области.

- Напряжение и болезненные ощущения достигают кульминации ближе к началу месячных.

Воспалительные процессы инфекционной природы сопровождаются:

- уплотнением остальных групп лимфоузлов;

- гиперемией кожи молочных желез;

- повышением температуры;

- мигренью;

- выделениями гнойного характера из одного или обоих сосков;

- увеличением груди.

При всех перечисленных признаках нельзя откладывать визит к маммологу, т. к. своевременная и правильная диагностика гарантирует благоприятный прогноз.

Лечение

К терапии приступают только после установления причины лимфаденопатии. Т.к. это не самостоятельное заболевания, а лишь синдром других патологий, не существует лечения непосредственно увеличенных лимфоузлов. Все меры направлены на устранение первичного фактора. Как только он исчезнет, структура лимфатических узлов нормализуется.

Характер лечения зависит от первичного заболевания. Так:

- при инфекционных процессах назначают анти -бактериальные, -вирусные или -микотические препараты в зависимости от природы возбудителя;

- при мастопатии – гормональные медикаменты;

- при онкологии – комплексную противораковую терапию.

К хирургическому вмешательству прибегают обычно только при злокачественных опухолях. В большинстве случаях ограничиваются консервативной терапией: приемом медикаментов, витаминов, иммуномодуляторов, нормализацией питания и образа жизни.

Пути распространения мутировавших клеток

Часть мутировавших клеток отрываются от материнского новообразования и начинают движение по телу человека. Развивается вторичная опухоль. Клетки этого очага не отличаются от тканей первичной карциномы.

Метастазирование рака молочной железы проходит 2 способами:

- лимфогенный – по лимфатической системе;

- гематогенный – с током крови по крупным сосудам.

Таким образом, злокачественные клетки попадают в печень, легкие, опорно-двигательную систему, головной мозг.

Метастазы рака молочной железы можно выявить уже на начальных стадиях заболевания. Но в этом случае собственных иммунных клеток достаточно для предотвращения роста мутировавших клеток и появления новых новообразований. При длительном лечении агрессивных видов карциномы, истощении резервов организма наблюдается рост и быстрое распространение раковых клеток в различные органы и системы.

Онкология

Одна из важнейших функций лимфатической жидкости – не допускать злокачественные клетки к органам. Поэтому при онкологии региональные лимфатические узлы поражаются первыми – именно в них «отфильтровываются» раковые клетки: они оседают внутри узлов и приводят к метастазам.

На 2-3 стадии рака лимфоузлы удаляют вместе с опухолью. Вкупе с другими методами лечения онкологии это дает хорошие шансы на выживаемость.

Но при 4 стадии экстирпация бессмысленна. Метастазы уже вышли за пределы лимфатических узлов и поразили соседние органы. Поэтому практикуют другие способы: лучевую или химиотерапию.

Какие лимфоузлы при раке груди являются регионарными?

Собирающие непосредственно от молочной железы лимфатическую жидкость лимфоузлы считаются регионарными.

Первый лимфатический коллектор — подмышечная впадина, где на пяти уровнях от ближайшего к железе до самого высокого в верхушке располагается до 75 ЛУ, в среднем — около трёх десятков. Самый первый и крупный — узел Зоргиуса или сигнальный.

Подключичные ЛУ принимают лимфу от подмышечных.

Около грудины между ребрами находится цепочка парастернальных лимфатических узлов или внутригрудных.

Надключичные ЛУ не регионарные, не так давно метастазы в них обозначали, как отдаленные, и процесс считался неоперабельным. Сегодня предоперационная химиотерапия позволяет изменить ситуацию и выполнить радикальную операцию даже в такой ситуации.

Прекрасное оборудование нашей клиники и специально подобранный по квалификационным и личностным характеристикам медицинский персонал выявит даже крошечный злокачественный очаг и поможет справиться с массивным.

Метастазы при раке молочной железы развиваются уже на 2 стадии заболевания. Скорость их распространения велика, поэтому без должного лечения они быстро поражают другие органы и ткани организма.

Реабилитация после удаления

После экстирпации аксиллярных лимфатических узлов накладывается ряд запретов на:

- физические нагрузки – ограничивают мышечное напряжения в области груди, плеч, рук;

- подъем тяжестей свыше 1 кг в течение первого года, больше 2 кг – следующие 3-4 года, свыше 4-5 кг – пожизненно;

- наклоны;

- переохлаждение – его избегают;

- перегрев – не посещают бани, солярии, пляжи в солнцепек;

- переутомление, нервные потрясения – сводят к минимуму нагрузки, предотвращают потенциально стрессовые ситуации.

Это общие советы. Полную консультацию о реабилитации проводит лечащий врач.

Специфической профилактики лимфаденопатии нет. Рекомендации носят общий характер: отказ от алкоголя и сигарет, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, поддержание высокого уровня иммунитета. А при возникновении подозрений на увеличение лимфоузлов нужно немедленно обращаться к врачу.